雄安思政课:3 招复制新区样板经验

把地图摊开,目光落在华北平原那块被重新描绘的土地 —— 雄安。有人说那里是钢筋水泥的试验田,我却更愿意把它看作一堂仍在生长的思政课。新区批复至今,规划图改了七版,口号换了三轮,唯一没动的,是 “人民城市人民建” 这八个字。它像一根暗线,把工地上的塔吊、街巷里的烟火、课堂里的思辨串在一起。

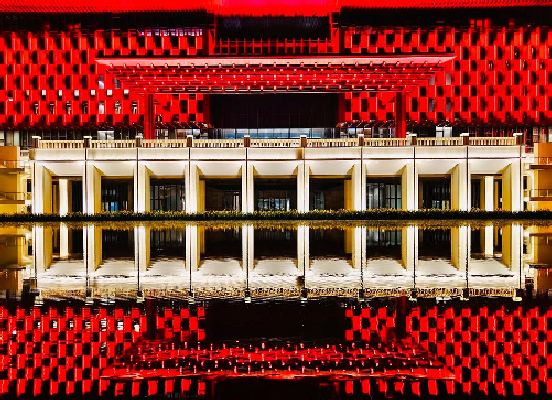

思政课最怕什么?怕空。空到只剩概念,只剩口号。雄安的出现,恰好补上了这块缺口。新区管委会门口没有烫金招牌,只有一块电子屏,实时滚动着当日空气质量、噪音分贝、交通流量。数据不是装饰,而是决策依据:哪条公交线路被投诉三次以上,系统自动削减班次;哪片绿地的 PM2.5 连续超标,园林局当晚就得交整改报告。学生站在屏幕前,第一次发现 “以人民为中心” 不是标语,而是一套可量化的算法。

这套算法的核心,是把 “治理” 拆成可触摸的颗粒。思政课可以照做。比如讲到 “共同富裕”,别急着抛出基尼系数,先让学生算一笔账:雄安启动区某回迁社区,每户补偿面积如何与家庭人口、老年抚养比挂钩?公式公开,任何人都能验证。算完再讨论:公式是否倾斜了弱者?有没有漏洞?当数字不再是 PPT 上的静态图表,而是与自己祖辈的安置房面积直接相关,讨论就不再是 “老师让我说两句”,而是 “我得为自己争个明白”。

更深一层,雄安把 “协商” 做成了系统。容东片区的社区食堂,菜谱不是厨师说了算,而由居民在手机小程序里投票。麻婆豆腐得票率连续两周垫底,自动下架;酸辣土豆丝冲上榜首,厨师必须连夜调整供应链。学生听完会问:如果我的口味永远小众,是不是注定被多数暴政?教师顺势引入 “保护少数” 的宪法条款,再对比小程序后台的 “一票否决” 机制 —— 只要有人对某道菜标记过敏,该菜即停售。技术在这里不是冰冷的代码,而是权利的护栏。

有人担心:如此鲜活的素材,会不会让学生只记住 “雄安” 而忘了 “思政”?我的办法是 “反向拆解”。先给学生一张白纸,让他们自行设计一座理想街区:交通、住房、养老、就业,四项指标如何平衡?十分钟后,再对照雄安的公开数据:地铁密度、保障房比例、托老所半径、岗位匹配度。两相对比,学生立刻发现:个人想象与真实治理之间,差着一整套制度成本。思政课的价值,恰恰在于揭示这种差距,而非掩盖。

雄安的工地围墙刷着一句话:“把每一寸土地都规划得清清楚楚后再开工建设。” 思政课也该如此。把每一个概念都还原成问题,把每一句口号都拆解成流程,再让学生亲手验证。验证的过程,就是价值内化的过程。

下课铃响,学生走出教室,抬头看见校门口新装的电子屏 —— 那是我们刚和新区管委会对接的实时数据接口。空气质量指数、食堂剩餐率、图书馆座位占用率,滚动播放。有人停下脚步,掏出手机拍照,说要回家算算自家小区能不能也装一块。我知道,这堂课成了。

雄安不是远方,它是一面镜子,照见课本里沉睡的句子,也照见下一代如何把手伸进未来,把 “人民” 二字写得沉甸甸。

老师微信

老师微信

TOP

TOP